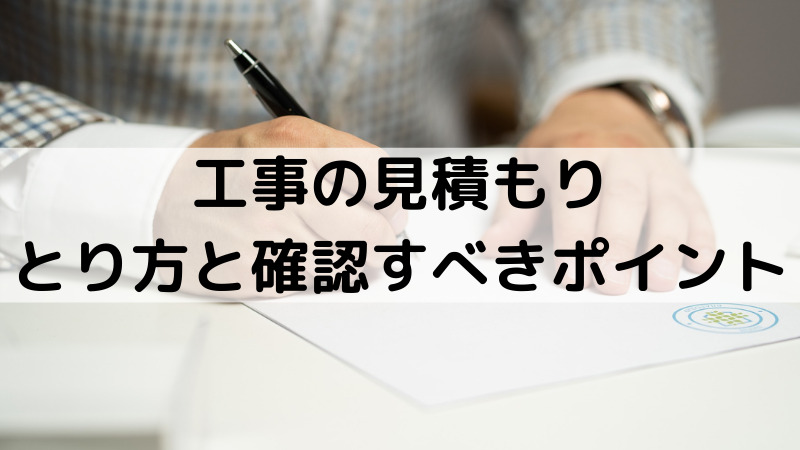

工事は見積もりをとるところから

工務店やメーカーに工事をお願いする場合に、まず必要となるのが、工事の見積もり依頼です

日常生活では見積もりをとることは、ほとんどあまりありませんので、難しく感じるかもしれませんが、流れがわかれば決して難しくありません

この記事では、工事の見積もりのとり方と、見積もりで確認すべきポイントについて、順を追って解説しますので、ぜひ最後までご覧ください

なお、誰に見積もりを頼めば良いかについては、こちらをご覧ください

工事の見積もりをとる前に準備しておくこと

工事の見積もりをとりたいと思った時に、いきなり見積もりを依頼すると、手戻りが多くなることもあります。まず、見積もりをとる前に準備しておくべき項目を見ていきましょう

工事内容を明確にしておく

まずは、工事してもらいたい内容を明確にしておきましょう。これは、当たり前に聞こえるかもしれませんが、意外と決まっていない場合が多くあります

例えば、雨漏りがするのであれば、雨漏りを直したいという場合、外壁のシールを打ち変えるだけで良いのか、外壁そのものを更新するのかによって、話は大きく変わります

「そんなの業者さんに見てもらわないとわからないよ」と思われるかもしれませんが、ある程度、工事内容を決めておかないと、業者さんの言いなりになってしまいます

決められないのであれば、地方自治体の相談窓口に相談しておいてから、見積もりを依頼するのがおすすめです

工事の予算、施工時期を決めておく

次に、工事の予算、施工時期を決めておきましょう

工事の予算は、業者に伝える必要はありませんが、見積もりを依頼した際に、会話の中でざっくりとした金額が出てくることもあります。その時に、明らかに予算オーバーであれば、見積もりをもらう前に伝えるほうが良いでしょう

業者さんも忙しいので、実現しない見積もりを作っいる時間はありません

また、施工時期についても、あらかじめ目途をつけておきましょう

土日作業なのか平日なのか、連続して工事できるのか、隔週なのか、これによって業者さんの手間も変わり、見積もりの金額も変わってきます

見積もりの期限を決めておく

工事の見積もり期限も決めておきましょう

複数社に合い見積もりをお願いする場合、次の業者さんに見積もりを依頼する予定も組みやすくなります

- 500万までなら 2週間(建設業法では1日以上)

- 500万以上なら 3週間(建設業法では10日以上)

程度を目安として依頼すると良いでしょう

建物の図面を用意

建物の図面がある場合は、用意しておきましょう

戸建て住宅などで、図面が手元にある場合は、すぐ出せるようにしておきましょう

マンションの場合は、管理事務所に行けば図面があります。ただし、どの図面が必要かわからないことが多いと思いますので、わからなければ見積もりを依頼した業者さんと一緒に見に行きましょう

図面がない場合、最悪でも築年数(修繕履歴のある場合は修繕した年)は言えると良いでしょう。築年数を伝えると、業者は「この年代ならこの仕様かな」と想定して見積もりをしてくれます

その他、注意すべきポイントがないか考えておく

その他に、工事の見積もりをしてもらう時に、注意すべきポイントがあれば伝えましょう

例えば、前面の道路は車両通行禁止の時間がある、通学時間帯は子供の通行が多いなど、住んでいる人でないと見落としがちな点を伝えると良いでしょう

上記の内容のメモを渡す

業者さんと思い違いがあってもいけないので、メモとして渡すのが良いでしょう

特に、複数の業者さんに見積もりをお願いする場合、誰に何を言ったか忘れます

まずは1社見積もりをとってみる

準備ができたら、見積もりをとってみましょう。まずは、1社目の見積もりのとり方です

電話などで依頼

見積もりをとる際は、電話やインターネットサイトから見積もりを依頼します

リフォームの見積もりをお願いしたく電話しました

他の業者さんにも合い見積もりをお願いする予定です

業者さんに、見積もりをお願いしたいと伝えれば、実際に見に来てくれるでしょう

この時点で、他の業者さんに合い見積もりをお願いする旨を伝えると失礼がありません

ここで簡単に工事内容を伝えても良いですが、見に来るつもりの業者さんなら、あまり色々聞いてこないかもしれません

業者さんに来てもらう・準備した資料を渡す

実際に業者さんが見に来てくれると、先ほど準備した資料を渡して、工事内容を具体的に伝えましょう

このメモに書いているとおり、玄関と便所に手すりをつけて、玄関ドアの前の段差をスロープにしたいです

質問に答える

こちらの希望を伝えると、色々と質問されるでしょう。答えた内容はメモをしておき、次に見積もりをとる業者さんにも同じことを伝えましょう

玄関の手すりは縦型で、便所の手すりはL型が良いです

見積もりをもらう

よほど簡単な見積もりでなければ、見積もりをもらうのは後日になります。見積もりが届いたら、後述する項目を確認しましょう

ここで、不明な点があれば解決してから2社目の見積もり依頼に移りましょう

いただいたお見積りについて、質問してもよいですか?

2社目以降の流れ

2社目以降の見積もり依頼も、1社目と基本的に同じになります

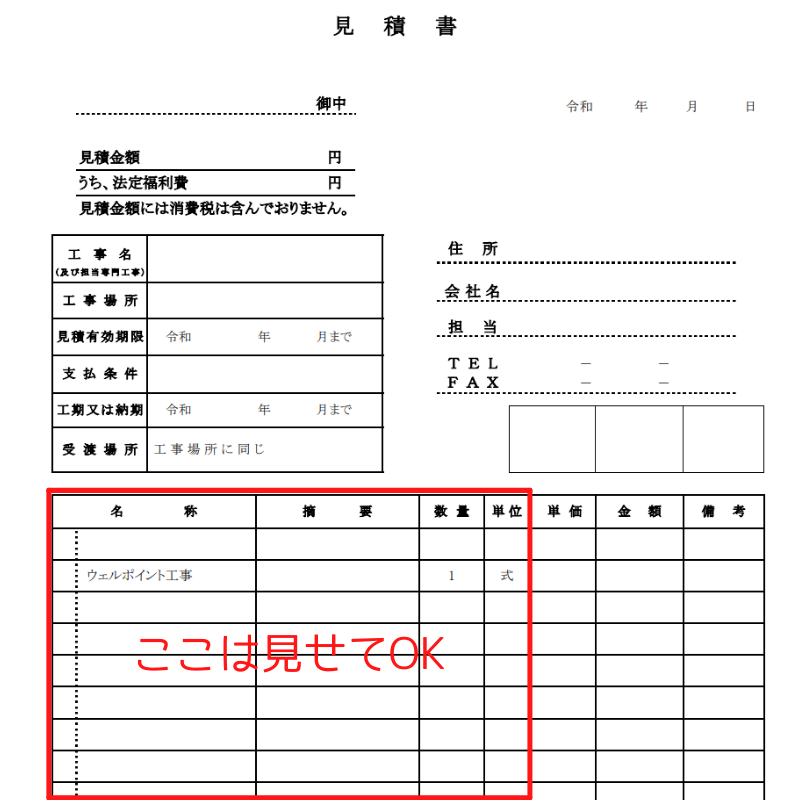

ただし、他の業者さんの見積もりの金額は見せないことを注意してください

1社目の見積もりは手元にあるので、見せたくなりますが、見せるのはマナー違反になります

ただし、業者名・金額を隠したうえで、項目(名称・摘要)と数量は見せても構いません。見積もり比較をする上で、項目が揃っていないと比較がしにくいため、項目と数量は見せて、極力内容を合わせてもらう方が手間が少ないでしょう

ちなにに、業者さんの名前と金額は隠していますが、他の業者さんの見積もりの項目はこんな感じです。項目を合わせて見積もりをしてもらうことはできますか?

官庁営繕:公共建築工事見積標準書式 – 国土交通省 (mlit.go.jp) より引用

そして、見積もりは必ず複数社からとりましょう。何社とれば良いかルールはありませんが、工事金額によって、

- 10万円未満 2社

- 10万円以上~100万円未満 3社

- 100万円以上~1000万円未満 4社

- 1000万以上 5社

程度を目安とすると良いでしょう

他の業者さんにも合い見積もりをお願いしますので、ちょっと待っててくださいね

工事の見積もりで確認すべきポイント

見積もりは1社もらうごとに確認する

見積もりは1社届くごとに確認して、その都度、質問があれば質問しましょう

これは、他の業者さんとの仕様の違いを防ぐということと、単純に時間が経つと業者自身が見積もりした内容を忘れるのを防ぐという意味もあります

宛名の確認

見積もりの宛名が合っているか確認します

法人や個人事業主の場合、間違っていると経費として落とすときに苦労します

宛名は「K.H.Labo 株式会社」としてください

項目(名称・摘要)・数量・単価を確認

項目(名称・摘要)・数量・単価の確認が見積もりで最も重要です。業者さんが悪気なく間違っている可能性もありますので、よく確認しましょう

項目(名称・摘要)の確認すべきポイント

項目は、見積もりをお願いした項目がすべて入っているかを確認します

特に大きな項目で抜けがないか、丸々一部屋忘れられていないかなどを確認します

また合わせて具体的な品番が書かれているかを確認します。

例えば、「クロス張替え」と書かれていた場合、施工前にカタログからクロスの種類を選ぶ際、安いクロスしか選べず、気に入ったクロスを選ぶと「このクロスは追加費用が発生します」と言われる場合もあります

クロスの品番は何で想定されていますか?品番を書いてもらえますか?

数量の確認すべきポイント

数量は、見積もりをお願いした内容に見合った数量が記載されているかを確認します

家の床面積が80㎡なのに、フローリング張替えが100㎡だとおかしいですよね。すべて数量を確認するのは大変ですが、できるだけ確認しましょう

また、複数社の見積もりで数量が大きく異なる場合は、必ず理由を確認しましょう

壁ベニヤ張替えの30㎡は、どの部分の数量ですか?

単価の確認すべきポイント

単価には、「材料費」、「施工費」、「材工共」の3種類の単価があります。見積もりの各項目がどれに当てはまるのかを意識しながら確認しましょう

材料費は、品番が書かれている場合、インターネットで検索するとヒットします。見積もり金額と大きく違わないか確認します

施工費は、職人の工賃です。職人が1人×1日作業すると1人工と呼びます。施工費が30,000円の場合、2人工かなと想像できます

材工共の単価は、材料費と施工費を合算したものです

見積もりの中には、一式計上とされているものもあります。一式計上とは、ざっくりまとめていくらです、というあいまいな表記ですので、後からトラブルになりやすい項目になります。

例えば、「タイルカーペット張替え 一 式 100,000円」という見積もりが来た場合は、施工面積と品番を書いてもらいましょう

タイルカーペット張替えの面積と品番を書いてもらえますか?

「タイルカーペット張替え 東リGA-100 ≒10㎡ 一 式 100,000円」と書いてもらえれば、 一 式でも問題ありません。

別途項目の内容

見積もりには、別途契約となる項目の記載がある場合があります

残念ながら、工事に追加費用はつきものです。リスク分担を明確にする上でも、どういった内容が別途になるのかを確認しましょう

有効期限はいつか

見積もりの有効期限がいつか確認します

複数社に相見積もりをとっている場合、気が付けば見積もりの有効期限が切れている場合があります。その場合は、再度見積もりをお願いする必要があります。

ただし、ほとんどの場合、電話1本で再度見積もりをくれるでしょう

〇月にお見積もりをいただいたのですが、有効期限が切れてしまいました。

今、お願いしても同じ金額で施工可能ですか?

お手数ですが、もう一度お見積りをいただけますか?

法定福利費の表記があるか

法定福利費とは、法令に基づき企業が義務的に負担しなければならない社会保険料のことで、国交省は見積もりに法定福利費を明示することを指導しています

法定福利費の表記があるかで、普段から官公庁や大手の工事を受注しているかがわかります

工事をお願いする業者を決める

契約前に少しだけ値切る

ここまで、値切り交渉はしてきていません。見積もり依頼の際、合い見積もりをとると伝えているので、すでにそれなりの価格になっているはずです

過度な値下げ交渉は、信頼関係に影響を及ぼすのでお勧めしませんが、値切り交渉をする場合は、このタイミングで交渉しましょう

1万円以下の端数を下げれますか?

工事をお願いする業者を決める

合い見積もりが揃い、見積もり金額に納得できれば、工事をお願いする業者を決めます。他の人への説明責任がないのであれば、必ずしも安い業者を選ぶ必要はありません

説明が具体的でわかりやすかった、この人なら信頼できると感じた、など定性的な評価を加えても構いません

いただいた見積もり内容で工事をお願いします!

他の業者にお断りの連絡を入れる

最後に、他の業者にお断りの連絡を入れましょう。見積もりをする手間をかけていますので、連絡を入れるのはマナーです

申し訳ありませんが、今回は別の業者さんにお願いすることになりました

他の業者の名前や、他の業者に決めた理由を言う必要はありません。見積もりをいただいたことへの感謝を言いましょう

最後に

最後までご覧いただきありがとうございます

今回は、工事の見積もりのとり方と見積もりで確認すべきポイントについて解説してきました

工事の見積もりをとることは、人生の中でも多くて数回程度かもしれません。普段慣れていない作業ですので、最初は戸惑うことが多いと思いますので、ご不明な点がありましたらコメントをいただければ、お答えさせていただきます

この記事が、みなさんが納得できる工事の一助になれば幸いです

コメント